※このマーケティング記事は生成AIが書きました。

目次

- マリトッツォ現象の再定義:なぜイタリア発スイーツが日本で熱狂されたのか

- マリトッツォの正体と起源――イタリアン・クラシックのDNA

- ブームの構造:“映え”に支配される令和ヒットの方程式

- ブランド・ファン・USP――ヒットを持続させる“核”とは

- 差別化への挑戦:マリトッツォ型スイーツ戦国時代

- ロングセラー化の分岐点と成功事例

- メリットとデメリット:台頭スイーツの功罪

- ターゲット分析:誰に、どう刺さったのか?

- 課題と現場の生声――“消えゆくブーム”は再浮上できるか

- まとめ:“マリトッツォ的思考”で次のヒット商品を生み出すために

1. マリトッツォ現象の再定義:なぜイタリア発スイーツが日本で熱狂されたのか

正直に問いたい。「2020年代、なぜ急に“イタリアの朝食スイーツ”が全国的ブームを巻き起こしたのか?」と。

マリトッツォ――。ローマを中心としたイタリア伝統菓子が、日本のSNSを席巻し、コンビニから高級パティスリー、チェーンカフェにまで並びました。だが、この爆発的ブームの背景に潜む“本質”をきちんと理解していたブランド、ビジネス担当者はどれほどいたでしょう?

実は、単なる“クリームたっぷりパン”の見た目だけではマーケターは満足できません。なぜなら、どんなスイーツにもブームになった以上、「消費者心理」「ブランド化」「USP設計」「ヒットの再現性」「業界インパクト」が絡み合っており、それを読み解かずに戦略が成立することはないからです。

マリトッツォ現象は、単なる“可愛い”“SNS映えする”だけで終わる運命に抗いながら、今もじわじわと第二次普及期を迎えています。その最大要因は、日本のスイーツ文化とイタリア伝統の“ギャップ”をどう埋め、差別化とファン化の仕組みを築いたか――その戦略の成否にあります。

2. マリトッツォの正体と起源――イタリアン・クラシックのDNA

まず、基礎の確認です。

マリトッツォ(Maritozzo)はイタリア・ローマ発祥の伝統菓子。ふわっとしたブリオッシュ生地を横に割り、大量のホイップクリームをサンド――それだけでは語りつくせない“歴史”があります。

| 要素 | 内容 | 本質的意味 |

|---|---|---|

| 発祥地 | イタリア・ラツィオ地方 | “本場イタリア”的世界観が輸入の原点 |

| 生地 | バターやオリーブオイルのリッチなブリオッシュ | 日本のパン文化よりミルク・油脂感重視 |

| クリーム | 本来は無糖・轻くコクのあるタイプ | 日本人向けに甘さや食感が変化 |

| 由来 | 「夫(マリート)」に贈る甘いパン | バレンタインや春先イベントに結びつくストーリー |

イタリアで長く“ロングセラー”だった理由には、家族やパートナーとの“記憶や物語”が背景にあります。

輸入においては“単なる現地模倣”ではなく、このDNAをどう解釈・再発信するかが決定的でした。

3. ブームの構造:“映え”に支配される令和ヒットの方程式

2020年前後、コロナ禍とSNSが「いつものパン屋さん」「街のカフェ」の常識を変えました。マリトッツォは“異物感のインパクト”で目立ち、#映えスイーツとしてバズった瞬間、全国に伝播。その要素を分解します。

| ブームを生み出す要素 | マリトッツォ事例での表れ方 |

|---|---|

| 見た目の圧倒的インパクト | クリーム“山盛り”、丸くキュート |

| SNSでの拡散力 | インフルエンサーや一般人の投稿急増 |

| コンビニ・FCを中心とした再現性 | 既存インフラで大量生産・多店舗展開 |

| 過去にないジャンルの新規性 | イタリアン系統で“異国体験”を提案 |

だが、本当に手応えを感じる繁盛店・ブランドは「流行の火付け役」だけでなく、「自分なりの解釈や深化」に全力投球していたのです。

4. ブランド・ファン・USP――ヒットを持続させる“核”とは

本来のヒット商品が一発屋でない理由は何か?

それは「ブランドとしての軸を持ち、コアなファンに支持される独自価値(USP)が明確だから」です。

マリトッツォのUSPを掘り下げる

| USP(独自価値提案) | 成功例での打ち出し | 開発・戦略上のインサイト |

|---|---|---|

| 圧倒的「非日常感」 | 朝食文化からの逸脱、高級感・ごほうび設計 | いつでも楽しめる新たな習慣の創造 |

| 口どけ&軽さ | 大量クリームでも重くない仕立てや独自生地 | 「こってり」を「エアリー」に逆転 |

| イタリア本場らしさ | リキュール、ドライフルーツ、ナッツ等カスタム | 差別化・多様化、食体験の物語化 |

| ブランド世界観 | 見た目、店の内装、ストーリー設計 | “イタリアの空気”を体験させることでファン化 |

ファンをどうつかみ取ったか?

SNS時代、多くの新規スイーツは「1回買われて終わり」に終始します。

だが、本当にヒットし続けるマリトッツォは、

- 毎回微妙に異なる新作の投入

- 地域限定/期間限定の希少性訴求

- イタリア現地感の強化

など、買う“理由”を常にアップデートし続けます。

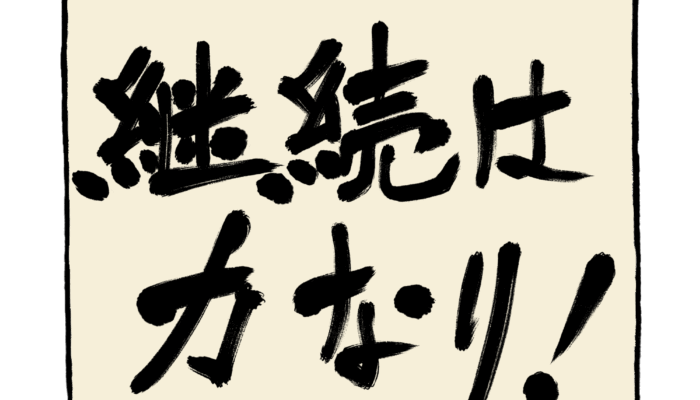

この“変化し続ける定番感”にこそロングセラー商品への布石があります。

5. 差別化への挑戦:マリトッツォ型スイーツ戦国時代

ヒットすれば必ず「模倣」「アレンジ」「新解釈」が業界に蔓延します。

各社・ブランドがどんな差別化を図ったか、主要ポイントを比較します。

| 差別化軸 | 成功した例 | 大量消費になりやすい例 |

|---|---|---|

| 生地 | オリジナルブリオッシュ/発酵バター/地元小麦 | 普通の丸パンや安価なパンスライス |

| クリーム | 酸味や香り/リキュール/地産素材 | ホイップクリームのみで既視感大 |

| 見た目 | カラフル・断面美/フルーツや装飾 | クリーム溢れ出しで不衛生に映る |

| ブランド体験 | 店舗で食べる、カフェ文化的演出 | 持ち帰り量産品で個性がない |

消費者が「どこで買っても同じ」と思った瞬間、差別化=ブランドの“死”につながります。

6. ロングセラー化の分岐点と成功事例

消費者の目は移ろいやすく、流行に乗った商品はすぐに“消費済み”として忘れられる運命を持っています。

事例1:イタリア現地系ベーカリーブランド

毎日新しい「マリトッツォの日替わりフレーバー」を提供し、“来るたび新しい体験”を維持。

年配層はクラシック、若者層はSNSで話題の新作を指名買い。

マンネリ予防とコミュニティ作りを両立。

事例2:高級ホテル系パティスリー

本場志向でイタリアの伝統菓子とのセットや、コース仕立てで提供。

ただのテイクアウトでなく「体験」「語れる逸話」化に成功。

熱心なファン層は“マリトッツォ=イベント”として根付かせた。

事例3:町の個人パン屋

地元フルーツや日本茶×マリトッツォなど“地産地消”路線。

地元のイベント・お祝い事にも活用でき、単発消費から定着消費化へ発展。

7. メリットとデメリット:台頭スイーツの功罪

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| SNSとの親和性 | 瞬間的認知拡大、若年層流入 | 写真写り>味という短命化リスク |

| 差別化余地 | アレンジ自由、店舗ごとの個性出しやすい | 結果“フツー”化、模倣による消耗戦へ |

| ブランド拡張性 | イタリアン、カフェ、コンビニ…多業態連携 | 主体性喪失で存在感が薄まる |

| ファン獲得性 | “語れる”“贈れる”“体験できる”訴求 | 維持困難、ロイヤル化の条件厳しい |

短期利益だけを追うと、「売れる時に売る」一発屋スイーツの罠に陥りやすいことが分かるはずです。

8. ターゲット分析:誰に、どう刺さったのか?

マリトッツォブームは、決して一部の美食家や流行好きにウケただけではありません。そのターゲット構造を見ることで「真の浸透力」が浮かび上がります。

| セグメント | 主な層 | ヒット要因 | 購買・拡散の特性 |

|---|---|---|---|

| ヤング女性 | SNS,カフェ好き | “映え”“話題性” | シェア速度早い、写真拡散重視 |

| 子育て世代 | 見た目の楽しさ,贅沢感 | 家族で分けやすい、ご褒美 | 子供ウケよし、テイクアウト需用増 |

| パンマニア層 | 生地や本場味にこだわり | オリジナル志向 | リピート化しやすい、教養性の需要 |

| 大人層(高価格帯顧客) | 高級・本場志向 | 贈答や手土産、体験消費 | 単価高/サブスクリプション消費 |

この多層化=ヒットの持続力。しかし「全方位狙い」は同時に“ブランド埋没”の落とし穴を持っています。

9. 課題と現場の生声――“消えゆくブーム”は再浮上できるか

よくある課題の具体例

- クリームの鮮度維持(賞味期限、温度管理、持ち運び耐性)

- 一過性の流行で“飽き”と“廉価化消耗戦”への落ち込み

- 食文化との違い(日本のパン食普及率&朝食スタイルの壁)

- 「本物志向 vs 玩具化」のブランド揺れ

- オペレーション過多(どこの店でも似た見た目・味で希少性低下)

現場のクリエイティブ解決策

- 店頭限定・曜日限定で希少性を注入

- 本場素材・現地体験イベント企画でブランド記憶定着

- コラボやアレンジで“第二ブランド”展開(和栗・抹茶・季節フルーツ等)

- サブスクリプションや限定コミュニティでコアファン醸成

| 主な課題 | イノベーション例 |

|---|---|

| 温度管理・鮮度 | 冷凍配送・店内調理体験 |

| ブランド疲弊 | イタリア現地イベント、知識教養への昇華 |

| 模倣被害 | 独自商標や“食体験”強化で囲い込み |

10. まとめ:“マリトッツォ的思考”で次のヒット商品を生み出すために

マリトッツォは単なるイタリア輸入スイーツでも、SNS流行のおもちゃでもありません。真にマーケティング的に見れば、

- 異国文化の魅力を“日常へ”翻訳する力

- トレンド感とブランド独自性とのバランス術

- 新商品で留まらず“体験・物語”に昇華する知恵

こそが、ロングセラー化・リバイバル化への必須条件だったのです。

本物を見抜き、深く語れ、何度も“買い直し”たくさせるブランド体験を作れること。

それが「一瞬のブーム」を超えて「文化」に昇華するマリトッツォ流マーケティング。

次の“ヒット”もこの「異文化変換×体験深化×連続ブランド構築」――この三連コンボを忘れずに磨き続けてください。

コメント