※このマーケティング記事は生成AIが書きました。

【目次】

- 衝撃の28℃!ワークマン“着る冷凍服”とは何か

- 夏のアパレル市場を変える新ジャンルの誕生

- 熱中症対策とファッション性の両立は可能か?

- “着る冷凍服”の差別化ポイント

- 成功事例と失敗事例から学ぶヒント

- メリットとデメリットの整理

- ターゲットと市場課題の掘り下げ

- これからの成功要因をどう構築するか

- まとめと今後の展望

1. 衝撃の28℃!ワークマン“着る冷凍服”とは何か

日本の酷暑は年々深刻化し、「熱中症対策」は社会課題として多くのメディアでも取り上げられています。

そんな中、“ワークマン”が提案するのは文字通り 「着る冷凍服」。

一見すると大げさなネーミングに思えますが、その仕組みはシンプルです。

28℃前後に設定された特殊素材が外気温との差を生み、

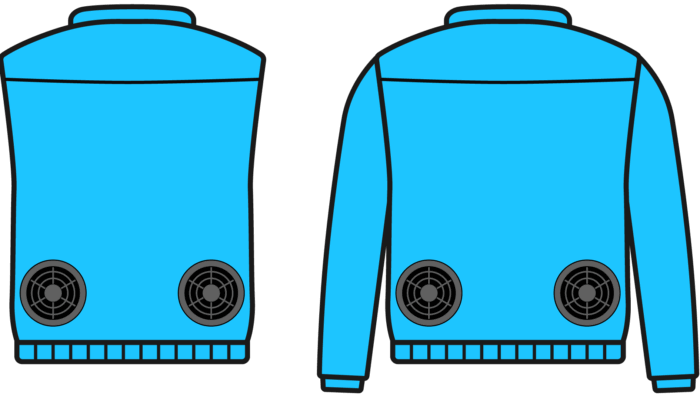

着ているだけで身体をクールダウンできる――これはまさに、空調服や冷感インナーの次を行く「第三の熱中症対策」です。

「28℃の衝撃!」というキャッチは、商品そのもののコンセプトを象徴しています。

外が35℃でも、服の中は28℃前後。冷蔵庫の中にいる感覚を“着る”ことができるとしたら、

酷暑を戦場にする現場ワーカーだけでなく、あらゆる人々にとっても革命的でしょう。

2. 夏のアパレル市場を変える新ジャンルの誕生

アパレル業界は毎年「夏の売上が落ちる」という悩みを抱えています。

理由はシンプルで、夏服は単価が安く、購買単価も下がる傾向にあるからです。

しかし「着る冷凍服」はその常識を覆します。

例えば作業服業界では、すでに空調服という分野が拡大し続けています。

それに続く形で、冷凍服という新ジャンルを打ち出せば、

機能性×ファッション性の両立という切り口で付加価値を高められるのです。

| 夏アパレル市場の従来と新潮流 |

|---|

| 従来:薄手、低単価、枚数勝負 |

| 新潮流:機能性重視、単価UP、体験価値重視 |

さらに、ワークマンはもともと「作業服」からカジュアル層への浸透に成功したブランドです。

機能性を日常に落とし込むマーケティングのDNAがあるからこそ、

冷凍服も一般層まで広げるポテンシャルを持っています。

3. 熱中症対策とファッション性の両立は可能か?

「機能性は高いけれど、デザインがダサい」

これは多くの機能性ウェアがぶつかる壁です。

しかし、ワークマンはここ数年「アウトドアでもタウンユースできるデザイン性」を磨いてきました。

この延長線上で、着る冷凍服にもファッション性を持たせるのは十分に可能です。

SNS映えするカラー展開、着回しの良さ、シンプルで機能性を感じさせないシルエット…。

こうした細部の設計は、熱中症対策グッズの枠を超え、

「夏の必須ファッションアイテム」として普及する起爆剤になります。

| ファッション性×熱中症対策の融合例 |

|---|

| カジュアル通勤スタイル |

| アウトドアシーン |

| キャンプ、フェスなどのレジャー |

4. “着る冷凍服”の差別化ポイント

機能性ウェアは競合も多く、単純に「冷たい」だけでは差別化できません。

大切なのは、冷却だけでなく「使いやすさ」「繰り返し使える持続性」「環境配慮」の視点です。

例えば:

- 電源が不要(バッテリー切れリスクがない)

- 繰り返し凍らせて何度も使用できる

- 洗濯しても性能が落ちない

- 保冷剤を入れ替えやすい構造

ワークマンは価格帯だけでなく、現場で使われるハードユース前提の耐久性に定評があります。

だからこそ、“着る冷凍服”でもこの強みを活かせます。

| 差別化ポイント例 |

|---|

| 28℃設定の絶妙な体感温度 |

| 電源不要で持続的 |

| 耐久性と洗濯性 |

| デザイン性のアップデート |

5. 成功事例と失敗事例から学ぶヒント

成功事例

空調服はまさに、作業服の中から生まれた機能性ウェアの代表例です。

「夏の作業現場は暑い」という課題に正面から応え、

今や一般消費者向けにまで広がりました。

また、ワークマン自体の「#ワークマン女子」路線は、

ガテン系ブランドのイメージを刷新し、機能性アパレルを“おしゃれ”に見せることに成功した好例です。

失敗事例

逆に、機能だけを強調しすぎた結果、

重くて着心地が悪い、デザイン性が低すぎる、

メンテナンスが面倒などの声が集まり、短命に終わった冷感ベストもあります。

| 成功と失敗の分かれ目 |

|---|

| 成功:使いやすさと体験価値の両立 |

| 失敗:機能優先でユーザー負担が増大 |

6. メリットとデメリットの整理

“着る冷凍服”は魅力的な未来を感じさせますが、

どんな商品にも一長一短があります。

| メリット |

|---|

| 熱中症対策の新定番になり得る |

| 空調服や冷感素材との差別化が可能 |

| 機能性アパレルとしてのブランド強化 |

| デメリット |

|---|

| 保冷剤の取り扱いが面倒という声が出やすい |

| 温度調整が難しい場面がある |

| 適切なデザインがなければ日常に馴染まない |

この整理は、あらかじめマーケティングでどう克服するかを考える土台になります。

7. ターゲットと市場課題の掘り下げ

ターゲットは明確です。

まずは酷暑の現場作業者、アウトドア需要、次に一般の通勤層や自転車通学層に広がる可能性があります。

| 主なターゲット層 |

|---|

| 建設・土木など現場従事者 |

| アウトドア・レジャー愛好者 |

| 自転車通勤・通学者 |

| 猛暑地域に住む一般層 |

課題としては:

- どう繰り返し使うかの手軽さ

- 持ち運びの不便さを解決する形状

- 「見た目がダサい」という固定観念の払拭

- 小売店での導線設計(冷却剤の保管や再冷却サービスなど)

| 市場課題の例 |

|---|

| 保冷材管理が面倒 |

| 見た目が作業着っぽいと敬遠される |

| 真夏以外は使わなくなる季節性 |

8. これからの成功要因をどう構築するか

結局、重要なのは「28℃の衝撃!」をどうブランド体験にするかです。

ワークマンは体験型プロモーションが得意なので、

店舗での試着体験会、冷凍庫ディスプレイなどの体験設計が鍵になります。

オンラインでも、SNS投稿キャンペーンを通じて

「冷凍服を着てどこまで涼しいかチャレンジ!」など、ユーザー参加型で話題化できます。

| 成功要因のポイント |

|---|

| 試着・体験を通じた納得感 |

| 体験価値のSNS拡散設計 |

| 見た目と機能の両立デザイン |

| 繰り返し使える仕組み |

9. まとめと今後の展望

“着る冷凍服”は単なる夏物作業着ではなく、

ワークマンが培ってきた「機能性×ファッション性」の進化形です。

これからは、猛暑に苦しむ人々にとっての 熱中症対策の新定番 となり得るだけでなく、

体験をシェアする「夏のニュースタンダード」になる可能性を秘めています。

「28℃の衝撃!」は一過性の話題ではなく、

持続的にブランド価値を高めるマーケティング資産にできるか――

ワークマンの挑戦は、まだ始まったばかりです。

コメント