※このマーケティング記事は生成AIが書きました。

目次

- はじめに──なぜ今「将棋×マーケティング」なのか

- 将棋とビジネスの本質的共通点

- 現代将棋ブームと藤井聡太のインパクト

- グッズ・食事・対局の“商品化”戦略

- USPと差別化──将棋業界の競争戦略

- 失敗と成功から読み解く将棋のビジネス

- タイトル戦・賞金・確率思考──意思決定の深層

- ターゲットの変遷と将棋の課題

- 将棋ビジネスの未来と新しい勝ち筋

- まとめ──「何手先」を読むマーケターへ

1. はじめに──なぜ今「将棋×マーケティング」なのか

将棋がかつてない注目を集めている。ニュースで藤井聡太の活躍が報じられ、将棋関連の書籍やYouTubeチャンネル、イベント、さらにはグッズまでが次々とヒット。

だが、ブームの裏に“仕掛ける側”のマーケティングがあることは意外と知られていない。本記事では、将棋の伝統やルールの枠を超えたビジネス的な側面、そして現代のマーケティング成功事例を多角的に分析する。

2. 将棋とビジネスの本質的共通点

将棋もビジネスも「何手先を読むか」が勝敗を分ける。たとえば、

- 相手の意図や“裏”を読む

- 確率思考とリスク管理

- 一手一手の積み重ね

これらはマーケティングでも不可欠な要素だ。プロ棋士は対局時に相手の数十手先まで読むといわれるが、ビジネスでも顧客や競合の動きを予測し、シナリオを描く力が問われる。

| 将棋の思考 | ビジネスの対応例 |

|---|---|

| 何手先を読む | 顧客ニーズ・競合の先読み |

| 確率を考える | 成功率・失敗率の予測管理 |

| 駒の価値 | 資源(ヒト・モノ・カネ)の最適配分 |

| 攻守のバランス | 攻めの投資・守りのリスク対策 |

これらのフレームを自社マーケティングに応用できれば、意思決定の質は飛躍的に高まる。

3. 現代将棋ブームと藤井聡太のインパクト

現代将棋の最大の革命児が藤井聡太だ。彼の登場は業界そのものの“ルール”を変えた。

- SNSでの発信力

- AIを駆使した戦略研究

- 年齢・既成概念にとらわれない柔軟性

これらはまさにマーケティングで求められる「USP(独自性)」と重なる。藤井聡太の一挙手一投足がニュースとなり、メディア露出はもちろん、関連グッズやイベントの売上にも直結する。

将棋×藤井聡太で起きた現象(表)

| 起きた変化 | 解説 |

|---|---|

| 若年層ファンの急増 | 従来のシニア中心層から転換 |

| AI思考の普及 | プロもAIで研究し、業界標準化 |

| グッズ・イベントの多様化 | おやつ・食事も“商材”化 |

| メディア露出 | TV・Web・SNSで情報が拡散 |

こうした現象は、ただのブームではなく“産業化”のきっかけともいえる。

4. グッズ・食事・対局の“商品化”戦略

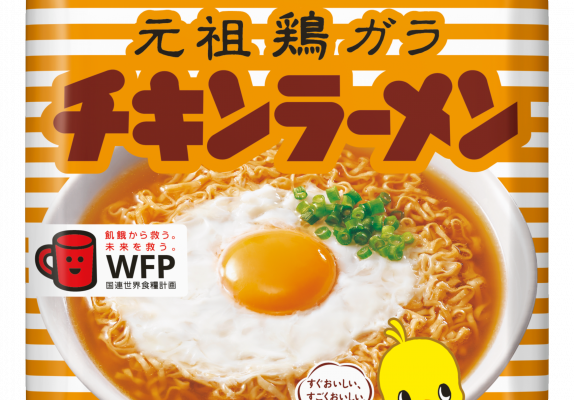

「将棋グッズ」「対局おやつ」「タイトル戦会場グルメ」…いずれも一見ニッチな存在だが、今や高い収益源となっている。ここでマーケターが注目すべきは「物語性」と「体験設計」だ。

- グッズ:駒・扇子・棋士の揮毫(サイン)入りアイテムなど、ストーリーを付与して希少性を高めている

- 食事:対局の“おやつタイム”やタイトル戦の食事がSNS・ニュースで取り上げられ、会場や地域の活性化にも貢献

- 対局イベント:棋士との対局体験会やトークショーも“商品化”されている

| 商品化例 | 工夫・戦略ポイント |

|---|---|

| 対局おやつ | ご当地性・限定感・映え |

| 棋士グッズ | 有名棋士の個性とストーリー |

| イベント体験 | 参加型・デジタル連動 |

ここに「体験を買う」新たな消費傾向を巧みに捉えた将棋界のしたたかさがある。

5. USPと差別化──将棋業界の競争戦略

将棋は“どこでもルールが同じ”だが、ビジネスとなると各社・各団体の差別化が必要となる。

USP(独自性)の例

- 藤井聡太の独自性:AI的な新手(従来の常識を覆す戦法)

- 日本将棋連盟:伝統と格式を活かした文化事業・教育プログラム

- グッズメーカー:限定生産やコラボで“買う理由”を創出

- 将棋アプリ:AI解析や対局動画配信で若年層を獲得

差別化ポイント(表)

| プレイヤー | 差別化ポイント |

|---|---|

| トップ棋士(藤井等) | 圧倒的実力と独自戦法、話題性 |

| グッズ・イベント会社 | 物語性・限定性・体験設計 |

| 教育分野 | 頭脳スポーツとしての育成効果 |

| デジタルサービス | AI解析・コミュニティ機能 |

“みんな同じ”のはずの将棋も、演出と文脈で無限の差別化が可能だ。

6. 失敗と成功から読み解く将棋のビジネス

成功事例

- おやつマーケティングの大成功

タイトル戦で棋士が注文する“勝負おやつ”がSNSでバズり、ホテルや和菓子店と連携した企画が連続ヒット。

「どんなおやつを選ぶか」が棋士の個性や勝負観とも紐付き、ファンの間で予想合戦も盛り上がった。 - AI解析アプリの普及

AIによる対局解説や“次の一手”診断機能をアプリに搭載し、将棋ファンの裾野を大きく拡大。上級者だけでなく初心者も楽しめるようになった。

失敗事例

- “高尚すぎる”将棋イベント

格式ばかりを重視し過ぎて、初心者や若年層を遠ざけたケース。敷居の高さが逆に成長を阻害した。 - グッズ大量生産による価値低下

限定性や物語性を失ったグッズが売れ残り、ブランドイメージも損なわれた事例もある。

| 成功パターン | 失敗パターン |

|---|---|

| 体験設計、物語性重視 | 伝統主義・過度な量産 |

| ファン参加型 | 一方的な押し付け・排他性 |

| デジタルとの融合 | アナログ偏重・時代遅れの施策 |

7. タイトル戦・賞金・確率思考──意思決定の深層

将棋の華といえば「タイトル戦」。

棋士にとっては頂点を争う場であり、ビジネス的にもメディア露出、スポンサーシップ、地域活性化、観光・食事産業との連動といった経済効果が大きい。

- 賞金は棋士の実力やブランド価値に直結。スポンサーの思惑も絡み、メディア露出が競争の一部となっている。

- 何手先の思考は、マーケティング戦略の設計にも活かせる。棋士は「確率的にもっとも勝ちやすい手」を冷静に選ぶ。マーケターも「失敗の確率」を減らし「成功の筋」を探る思考が求められる。

| タイトル戦のポイント | ビジネスでの応用 |

|---|---|

| 注目度・話題性 | ブランディング・集客 |

| 賞金・スポンサーシップ | 収益源・アライアンス |

| 確率的思考 | データ活用・リスク最小化 |

8. ターゲットの変遷と将棋の課題

かつて将棋のターゲットは「シニア・男性中心」だった。しかし、今や女性ファンや子供、海外の将棋人口も増加し、ターゲットは大きく変化している。

ターゲットの変遷(表)

| 時代・層 | 主な特徴 | 業界の対応 |

|---|---|---|

| 伝統時代 | シニア・男性 | 格式・アナログ主義 |

| 藤井聡太ブーム期 | 若年層・女性・ファミリー | SNS・グッズ・イベント多様化 |

| デジタル・国際化期 | 海外ファン・初心者・AI愛好家 | 英語配信・初心者向けサービス拡充 |

現状の課題

- 初心者への“壁”(専門用語・指し方・ルール)

- 女性や若年層のファンの定着

- 海外展開の言語・文化対応

- グッズやイベントの鮮度維持

将棋は「伝統」の強さがある一方、“アップデート”し続ける仕組み作りが不可欠になっている。

9. 将棋ビジネスの未来と新しい勝ち筋

これからの将棋ビジネスは「伝統×革新」がテーマだ。

- デジタルとアナログの融合:AI解説配信やeスポーツ大会、リアルイベントのハイブリッド化

- ファン参加型マーケティング:オンラインでの一手予想、ファンクラブ制度、限定体験イベント

- コラボレーション:異業種(カフェ・ホテル・IT企業)とのコラボによる新たな接点創出

| 未来の将棋マーケティング施策例 | 狙い・期待効果 |

|---|---|

| eスポーツ将棋大会 | 若年層・海外ファン開拓 |

| オンライン投票&一手予想 | コミュニティ活性化・新規参加促進 |

| 異業種コラボカフェ・イベント | 新規層との接点・ブランドイメージ刷新 |

| サブスク型ファンクラブ | 継続的な収益とファンロイヤルティ強化 |

“将棋の魅力”は、伝統を守りつつ、常に新しい価値を創出できることにある。

10. まとめ──「何手先」を読むマーケターへ

将棋から学べるマーケティングの本質は、 「先を読む力」と「差別化」 だ。

藤井聡太をはじめとする新時代の棋士は、伝統の枠を飛び越え、AIやメディア、グッズやイベントを駆使してファンを魅了している。

業界全体が“選ばれる理由”を常にアップデートし、「一手一手の物語」をつくることで、将棋ビジネスは次なる成長ステージに進化している。

あなたのビジネスでも、“伝統”と“革新”のバランスを見直し、“何手先”の価値を設計してみてはいかがだろうか。

それが、現代のマーケターにとっての“勝負手”になるはずだ。

コメント