目次

- ジャングリア沖縄とは何か?“熱帯×恐竜”の新体験

- 森岡毅と刀によるマーケティング設計の妙

- なぜ人が集まるのか?ファン心理とニーズの交差点

- 批判を超えて支持される理由とは?

- 差別化の要素と競合(美ら海・やんばる)との比較

- 気候・物価・人手不足…リアルな課題と対策

- MEOとGoogleマップ戦略:口コミは逆風か追い風か?

- ジャングリアの今後:グッズ・スパ・体験の展望

- まとめ:地域×テーマパークの再定義としての価値

1. ジャングリア沖縄とは何か?“熱帯×恐竜”の新体験

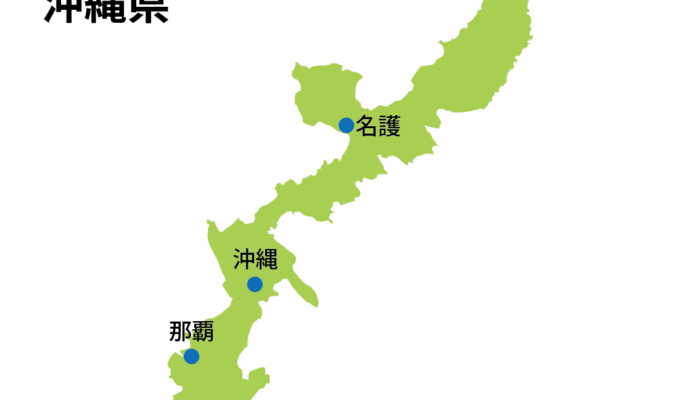

ジャングリア沖縄は、2025年、沖縄本島北部の今帰仁村に突如として現れた巨大テーマパーク。コンセプトは「熱帯×恐竜×自然没入」。テーマパーク不毛地帯だった沖縄北部において、“日本最大級の挑戦”と評されている。

しかし、開業直後からSNSやGoogleマップの口コミでは酷評も相次いだ。「暑すぎる」「高すぎる」「動線が悪い」「アトラクションに1つしか乗れなかった」――。にもかかわらず、人の流れは止まらない。それはなぜなのか。

2. 森岡毅と刀によるマーケティング設計の妙

ジャングリアを語る上で欠かせない存在が、“マーケの鬼才”森岡毅率いる「刀」の存在である。

森岡氏は、USJのV字回復を成し遂げた実績を持ち、「顧客インサイトの可視化とワクワクの設計」に長けた人物。そのノウハウはジャングリアにも色濃く反映されている。

| 刀が手がけた主な仕掛け | 内容 |

|---|---|

| コンセプトドリブン戦略 | 「ジャングルと恐竜の融合」という唯一無二の体験 |

| ストーリーテリング | 沖縄の自然と恐竜が共存する世界観の創出 |

| 事前予約・限定グッズ | “行かないと手に入らない”価値創出 |

| 動線設計 | 現地での導線よりも“物語の中にいる体験”に焦点 |

あえて、完璧ではない導線を「冒険感」として昇華させる。そんな“意図的な不完全”こそ、刀式マーケティングの真骨頂である。

3. なぜ人が集まるのか?ファン心理とニーズの交差点

酷評が相次ぐ中、なぜ人々はわざわざ今帰仁村まで足を運ぶのか。その鍵は「没入感」「非日常」「SNS映え」の3点にある。

| ファン心理 | 具体的な行動・感情 |

|---|---|

| 世界観への没入 | 恐竜と熱帯が融合した空間にトリップ感を感じる |

| 限定感 | 沖縄北部でしか体験できない新しいレジャー |

| SNSシェア欲 | 恐竜やスモーク演出が映えるビジュアル要素 |

さらに、Z世代は「体験のために移動すること」自体を“イベント化”する傾向がある。そのため、本土からの来場者が多いのも特徴だ。

4. 批判を超えて支持される理由とは?

Googleマップには「暑すぎて倒れそう」「日陰がない」などの厳しい声も並ぶ。それでも、なぜ客足は止まらないのか?

その理由のひとつが、“話題性”を生み出す戦略である。酷評であっても、それが「一度見てみたい」という欲求を生み出している。

| 評判のタイプ | マーケティング的効果 |

|---|---|

| 良い口コミ | 行きたい気持ちを後押しする |

| 悪い口コミ | 「本当にひどいのか見に行こう」という興味を刺激 |

これはあえて“賛否を呼ぶ商品設計”をした可能性もある。完璧よりも、感情を動かすコンテンツの方が人を動かす。

5. 差別化の要素と競合(美ら海・やんばる)との比較

ジャングリアは沖縄北部に位置し、既に観光資源が豊富なエリアに新規参入している。そのため、差別化が命題となる。

| 施設名 | 特徴 | ジャングリアとの違い |

|---|---|---|

| 美ら海水族館 | 海の生物・教育要素 | 涼しくインドア、万人向け |

| やんばる国立公園 | 自然体験・ハイキング | パッケージ性に欠ける |

| ジャングリア | 恐竜×没入体験 | エンタメと冒険性に特化 |

つまり、「自然教育」でも「涼しさ」でもない、“エンタメ没入”という一人勝ちのポジションが構築されている。

6. 気候・物価・人手不足…リアルな課題と対策

沖縄の猛暑、慢性的な人手不足、観光業全体を苦しめる物価高――。これらすべてが、ジャングリアの経営を圧迫する要因となる。

| 課題 | 現状と推察される対応 |

|---|---|

| 気候対策 | ミスト噴霧器・冷却エリア・熱中症注意アナウンスなど |

| 人手不足 | 無人券売機の導入、スタッフ導線の省力化設計 |

| 物価高 | 高単価でも“限定体験”で納得感を演出 |

| 沖縄の立地を活かす戦略 | 沖縄の最大の武器である、”海”を活かしたアトラクションの開発、屋内プールの増設など |

熱中症対策に関しては、運営側の積極的な情報発信も課題解決の一歩となるだろう。

7. MEOとGoogleマップ戦略:口コミは逆風か追い風か?

ジャングリアはGoogleマップ上で酷評も多く見られる。しかし、そのMEO(Map Engine Optimization)施策は、工夫次第で追い風にも変えることができるだろう。

| 要素 | MEO視点での取り組みと影響 |

|---|---|

| 口コミ返信 | スタッフが迅速かつ丁寧に返答することで信頼構築 |

| 画像戦略 | ユーザー生成コンテンツ(恐竜や夕景)を活用 |

| サジェスト誘導 | SNS連携による検索ワード戦略で「酷評」「暑い」などのワードを逆利用 |

ネガティブワードすら流入導線として“武器”にする点は、高度な逆転マーケティングの一例といえる。

8. ジャングリアの今後:グッズ・スパ・体験の展望

現在はアトラクション中心の構成だが、ジャングリアの将来像は“総合リゾート型”への進化を期待したい。

| 展開要素 | マーケティング効果 |

|---|---|

| 限定グッズ | コレクション欲と再訪促進 |

| スパ・リラクゼーション施設 | 長時間滞在型の観光導線構築 |

| 季節イベント(ナイト恐竜、ハロウィン) | 年間通しての集客リズム創出 |

こうした多層構造が実現すれば、単なる“観光地”から“没入型観光体験”として再定義されるだろう。

9. まとめ:地域×テーマパークの再定義としての価値

ジャングリアは、単に“恐竜がいるアトラクション”ではない。「沖縄北部という観光資源に乏しいエリア」で、「酷暑という逆境を抱えながら」、「人を動かす仕掛けをつくった」という点で、非常にユニークな事例である。

その根底にあるのは、「完璧ではない体験が、人の心を動かす」という信念だ。

これからの観光マーケティングにおいて、ジャングリアは一つの教科書となるだろう。

コメント