※このマーケティング記事は生成AIが書きました。

目次

- はじめに:生成AI時代に“仕組み型コンサル”が必要な理由

- なぜ従来のコンサルモデルは淘汰されるのか

- 仕組み型コンサルとは何か?

- モデル図で理解する“仕組み型コンサル”の構造

- 人にしかできないこととAIの役割分担

- 差別化・USPの作り方と成功事例

- メリットとデメリットから見える課題

- 働き方改革との相性

- あなたのターゲットに合わせた導入ステップ

- まとめ:生成AI時代に残るための仕組み化思考

1. はじめに:生成AI時代に“仕組み型コンサル”が必要な理由

いま、生成AIの進化があらゆる知識産業に衝撃を与えています。

これまで「専門家に相談すべき」とされてきた領域の一部が、チャット形式で

一瞬にして“答え”が得られるようになったことで、コンサルタントの立場も変わりつつあります。

では、生成AIに奪われないコンサルとはどんな形でしょうか。

答えは“属人化からの脱却”です。

単なるアドバイスや知識提供だけではなく、「成果が出る仕組みを設計し、 それをクライアントが自分たちで動かせるようにする」。

ここにこそ人間コンサルタントの真価があり、AI時代を生き抜く武器となります。

仕組み化と聞くと「工数が多く面倒では?」と思われるかもしれません。

しかし仕組み型こそが、働き方改革の流れとも親和性が高く、

固定費や属人リスクを減らす最強の施策になるのです。

2. なぜ従来のコンサルモデルは淘汰されるのか

従来のコンサルは、優秀な個人の頭脳を時間単位で“買う”というモデルが中心でした。

しかし、生成AIの登場でその一部が“瞬時に無料で入手可能”になったのです。

例えば、SWOT分析や競合調査、企画のたたき台作成といった

「型化された知識」は、もはやAIのほうが早く、しかも24時間対応です。

では人間コンサルに求められる役割は何か?

それは、単なる“答え”ではなく、顧客の組織の中でどう機能させるか

という“プロセス”の部分です。

| 比較項目 | 従来型コンサル | 生成AI時代の課題 |

|---|---|---|

| 強み | 人の知識と経験値 | AIで一部代替可能 |

| 弱み | 属人化、再現性不足 | 継続性が見えにくい |

| これから | 知識以上の価値が必要 | 仕組みと自走化が武器 |

実際に淘汰されつつあるのは、

「資料を作って提出して終わり」という型だけのコンサルです。

付加価値をどこに置くかを真剣に考え直す時期に来ています。

3. 仕組み型コンサルとは何か?

仕組み型コンサルは一言でいうと、

**「成果を再現可能にするフレームワークを設計し、組織に根付かせるプロ」**です。

例えば営業コンサルの場合、

属人的なトップ営業のノウハウを言語化してマニュアル化し、

誰でも同じレベルの行動が取れるツールを作る。

さらにそのマニュアルを進化させ続ける仕組みを社内に残す。

これが仕組み型コンサルです。

また、マーケティングの世界では、

顧客分析から広告運用、LP改善までの一連の流れを

「どの社員が見ても迷わず回せる」ように設計することが求められます。

属人性の高いナレッジを分解して誰でも再現できる形にする。

ここが最大の価値です。

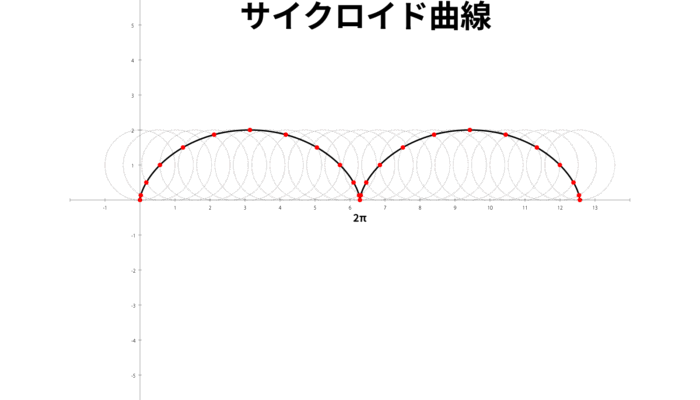

4. モデル図で理解する“仕組み型コンサル”の構造

ここで、仕組み型コンサルの全体像をモデル図として整理してみましょう。

| 機能 | 人にしかできないこと | AIに任せること |

|---|---|---|

| 情報収集 | インサイトを探るヒアリング | 定量データの収集と整理 |

| 分析 | 潜在課題の抽出 | 過去事例の分析、シナリオ提示 |

| 戦略設計 | 最終意思決定 | シミュレーション生成 |

| 実行支援 | 社内調整、合意形成 | マニュアル更新、レポーティング |

このように「人にしかできないこと」と「AIに任せること」を

明確に分けて仕組みを組み込むことがポイントです。

5. 人にしかできないこととAIの役割分担

生成AIは確かに便利です。しかし、まだ人の感情を深く汲み取ったり、

利害調整をしたり、相手のモチベーションを上げることは苦手です。

例えば、社内で反対意見が出たとき、AIは論理では最適解を示せても

「誰をどう説得すべきか」という泥臭い巻き込みまではできません。

| 人にしかできないこと | 例 |

|---|---|

| インサイト発見 | 本音を引き出す深掘り質問 |

| 巻き込み力 | 経営層・現場の利害調整 |

| 変化の定着 | 継続的な行動変容の促進 |

この“泥臭い部分”が残る限り、コンサルの価値はなくなりません。

むしろ、AIで単純業務が減った分、ここに集中する時代です。

6. 差別化・USPの作り方と成功事例

では、どのように他社との差別化を図ればよいのでしょうか。

ポイントは2つ。

1つ目は、「仕組みのレベルをどこまで徹底できるか」。

2つ目は、**「仕組みが常に進化し続ける構造を持つか」**です。

例として、ある地域密着型の経営コンサル会社では、

スタッフが変わっても同じ成果が出せるよう、

各プロジェクトのプロセスをテンプレート化し、

さらに生成AIを活用して顧客データを蓄積し、次回提案に活かす形を構築しています。

| USP例 | 特徴 |

|---|---|

| AI×マニュアル自動更新 | 最新事例をAIが学習しアップデート |

| KPI連動型支援 | 成果達成でフィーが変動する仕組み |

| 社内教育まで一貫 | 仕組みを使える人材育成も支援 |

このように“AI×仕組み×人材育成”が一体になれば、模倣されにくいUSPが作れます。

7. メリットとデメリットから見える課題

仕組み型にも当然ながら課題があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 属人性が減り再現性が高い | 初期設計に時間とコストがかかる |

| 顧客が自走しやすくなる | 一度作った仕組みが陳腐化するリスク |

| 継続収益が生まれる | 社内の人材レベルに依存する部分が残る |

重要なのは、“仕組みを作って終わり”ではなく、

継続的にアップデートできる伴走型の仕組みまで一緒に組み込むことです。

8. 働き方改革との相性

働き方改革が求める「無駄を省く」「残業を減らす」という視点でも、

仕組み型は非常に親和性が高いのです。

属人的なノウハウが誰かの頭の中にしかない状態は、

残業の原因を生む最大の要因です。

また、異動や退職でノウハウが失われることも防げます。

| 改革視点 | 仕組み型の効果 |

|---|---|

| 工数削減 | マニュアルとAIで自動化 |

| 知識共有 | 全員が同じ基準で動ける |

| モチベUP | 成果が見えやすく達成感を得やすい |

働き方改革と連動することで、経営層にも導入の説得力が増すでしょう。

9. あなたのターゲットに合わせた導入ステップ

仕組み型はターゲットによって導入方法を変えるのが鉄則です。

| ターゲット | 導入ポイント |

|---|---|

| 中小企業 | すぐ回せる小規模パッケージからスタート |

| 大企業 | 既存システムとの統合と社内政治の調整 |

| スタートアップ | 小回りの利く仕組みを検証型で構築 |

特に中小企業では「人にしかできないこと」を誰が担うかを明確化することが、

仕組みが形骸化しないコツです。

10. まとめ:生成AI時代に残るための仕組み化思考

生成AIが進化しても、人にしかできないことは必ず残ります。

重要なのは、AIを恐れるのではなく、“AIで生まれた余白を、

仕組み化と人の強みで埋める”発想です。

今後、仕組み型コンサルの需要はますます増えるでしょう。

属人化を減らし、仕組みが進化し続ける構造を作れるか。

これがあなたのコンサルが生き残る最大のUSPです。

コメント