※このマーケティング記事は生成AIが書きました。

【目次】

- はじめに:なぜ今「95対5の法則」なのか?

- 95対5の法則とは何か?無意識と顕在層・潜在層の深い関係

- 成功事例で学ぶ!95対5を活かしたマーケティングの極意

- コミュニケーションの質が分ける差別化の明暗

- チームビルディングで95を動かす方法

- 95対5の法則を使いこなすメリットとデメリット

- ターゲット設定と課題の明確化がカギを握る

- 失敗から学ぶ:陥りやすい落とし穴と対策

- まとめ:あなたのマーケティングは“5”に偏っていないか?

1. はじめに:なぜ今「95対5の法則」なのか?

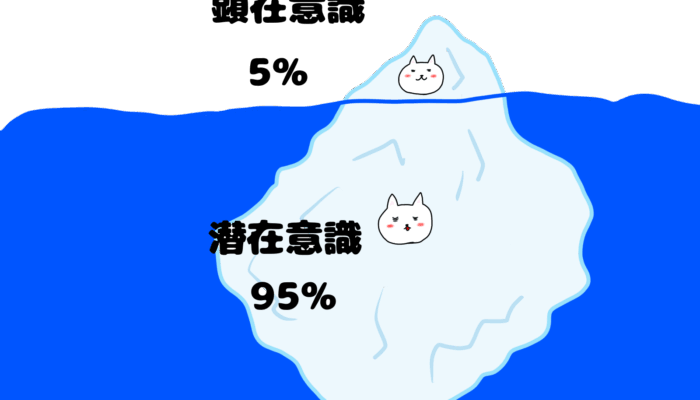

マーケティングの世界で語り継がれてきた「95対5の法則」。これは、人の意思決定のうち95%が無意識に行われているという心理学的な理論に由来しています。つまり、どれだけ論理的にアプローチしても、顕在層の“5%”だけに向けた施策では多くの機会を失っているのです。

現代は情報が飽和し、誰もが「差別化」を叫びながらも似たり寄ったりの施策に埋もれがちです。だからこそ、無意識の重要性に目を向け、潜在層に響くマーケティングを仕掛けることが、競争優位性を築く近道になります。

2. 95対5の法則とは何か?無意識と顕在層・潜在層の深い関係

「95対5の法則」は、消費者の行動心理を端的に示しています。人は一見、合理的に商品やサービスを選んでいるようで、実際には過去の経験や感情、環境などに左右される部分が大きいのです。

【無意識と顕在層・潜在層のイメージ図】

| 層 | 特徴 | アプローチ方法 |

|---|---|---|

| 顕在層(5%) | 既に課題を認識している | 直接的な提案・比較コンテンツ |

| 潜在層(95%) | 無意識レベルで課題を抱える | 共感、ストーリー性、ブランド体験 |

例えば、「体に良いお茶を買おう」と考える顕在層には、機能や成分を訴求するだけで十分です。しかし、多くの潜在層は「なんとなく健康に良いものを選びたい」というぼんやりした動機を持つだけ。その心理に寄り添い、無意識を動かすことが求められます。

3. 成功事例で学ぶ!95対5を活かしたマーケティングの極意

では、実際に95対5の法則を活かしている企業はどのような工夫をしているのでしょうか?

成功事例1:ストーリーで潜在層を動かすブランド

ある食品メーカーは、単なる商品の機能訴求ではなく「家族の団らん」というストーリーを軸にした広告を展開しました。その結果、無意識に「この商品=家族の幸せ」という印象が刷り込まれ、顕在層だけでなく潜在層からも支持を集めました。

成功事例2:コミュニケーションを一貫させる

別の小売企業では、店頭、Webサイト、SNSすべてのコミュニケーションにおいて「お客様の声を最優先にする」という姿勢を徹底。これにより、潜在層の信頼を獲得し、リピート率を大きく伸ばしています。

このように、無意識を刺激する施策がいかに強力かがわかります。

4. コミュニケーションの質が分ける差別化の明暗

潜在層を動かす鍵は「コミュニケーションの質」にあります。ターゲットが何に共感するのか、どんな言葉に無意識が反応するのかを徹底的に考え抜く必要があります。

【差別化ポイントの整理表】

| 差別化の軸 | 成功要因 | 課題 |

|---|---|---|

| メッセージ | ターゲットの共感を得る | 訴求が弱いと埋もれる |

| ビジュアル | 記憶に残る | 安易なデザインは逆効果 |

| 体験 | リピートを生む | 体験価値の一貫性維持 |

このように、単なる表現の違いではなく、顧客との関係性をどう築くかが大きな分かれ目になります。

5. チームビルディングで95を動かす方法

95対5の法則を実践するには、一人のアイデアだけでは不十分です。多様な視点を持つメンバーが集まることで、潜在層の心に響く仕掛けが生まれます。

例えば、広告担当者だけでなく、営業やカスタマーサポートの声を取り入れることで、顧客の無意識的な不満やニーズを拾いやすくなります。

【チームビルディングのポイント】

| チーム構成 | 成功要因 |

|---|---|

| 異なる役割 | 多角的な視点を得る |

| オープンな議論 | 無意識の課題を発見する |

| 継続的な共有 | 潜在層への一貫性を保つ |

こうして“顕在層”だけを見ていたマーケティングが、“潜在層”にもリーチする立体的な施策に変わっていくのです。

6. 95対5の法則を使いこなすメリットとデメリット

どんな理論にも光と影はあります。95対5の法則も例外ではありません。

【メリットとデメリットの比較表】

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 潜在層アプローチ | 市場拡大の可能性が高い | 効果が出るまでに時間がかかる |

| 無意識に響く施策 | 強いブランド体験を生む | 誤解されるリスクがある |

| 長期的な関係構築 | 価格競争からの脱却 | 即効性に欠ける |

このように、短期成果だけを追い求めると失敗しやすいのが95対5の落とし穴です。中長期視点で取り組む覚悟が求められます。

7. ターゲット設定と課題の明確化がカギを握る

無意識を動かすとはいえ、誰にでも刺さるわけではありません。ターゲットをどれだけ具体化できるかが、成功要因を左右します。

「誰に向けて、どんな課題を、どのように解決するのか」。この問いを深堀りすることが、潜在層にリーチする第一歩です。

【ターゲットと課題整理シート】

| ターゲット | 抱える課題 | 解決の方向性 |

|---|---|---|

| 例:働く女性 | 忙しくて健康を後回しにしがち | 簡単に取り入れられる健康習慣を提案 |

| 例:シニア層 | デジタルに不安がある | 簡単で安心な購入体験を提供 |

こうした整理ができていないと、潜在層への訴求は空回りしてしまいます。

8. 失敗から学ぶ:陥りやすい落とし穴と対策

実際、多くの企業が「潜在層を狙ったのに売上につながらない」という失敗を経験しています。その理由は、“無意識の理解不足”と“一貫性の欠如”にあります。

例えば、あるアパレルブランドはSNSで「ライフスタイル提案」をうたいましたが、実際の店舗では在庫や接客が伴わず、潜在層の期待を裏切ってしまいました。

失敗を防ぐポイントは、一貫性と継続性です。小手先の施策で終わらせず、全チャネルで同じメッセージを届けることが信頼構築につながります。

9. まとめ:あなたのマーケティングは“5”に偏っていないか?

マーケティング施策は、つい成果が見えやすい“5%”の顕在層に寄りがちです。しかし、その裏には大きな“95%”の潜在層が存在します。無意識の重要性を理解し、潜在層に寄り添う仕掛けを続けることこそ、他社と差別化できる強いブランドを築く最短ルートです。

課題を明確化し、チームで知恵を絞り、コミュニケーションの質を高める。そうして初めて、95対5の法則はあなたのビジネスの武器になります。

ぜひ今日から、「無意識」に届くマーケティングを意識してみてください。

コメント