※このマーケティング記事は生成AIが書きました。

目次

- はじめに|大食い文化とビジネスの交差点

- 大食いと食べ放題が生む集客パワー

- ギャル曽根現象のマーケティング価値

- フードファイターとコンテストが生む話題性

- 食べ放題ビジネスのメリットとデメリット

- 大食い戦略で差別化した成功事例と失敗事例

- 大盛り文化に潜む利益構造の課題

- テレビ番組が与える影響力の可能性

- 成功のためのターゲット設定と課題

- まとめ|食べ放題を超える新たなフードビジネスの提案

1. はじめに|大食い文化とビジネスの交差点

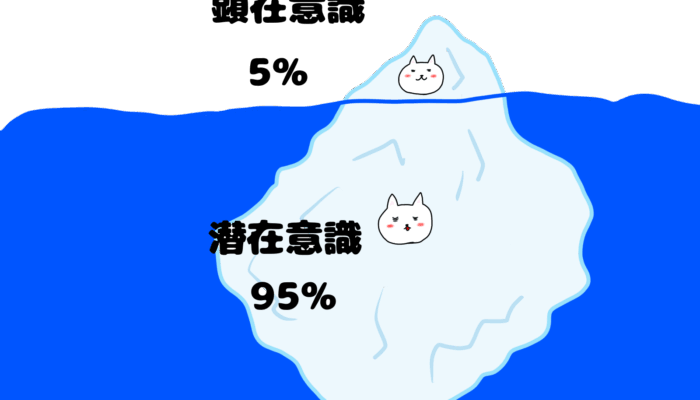

「大食い」は一見するとフードファイターの特技のように思われがちですが、

実は外食産業や小売、メディアを巻き込む立派なマーケティングコンテンツです。

その象徴ともいえるのがギャル曽根。

彼女は「ただの大食いタレント」ではなく、

視聴者の心を掴み、飲食店に“行ってみたい”と思わせる影響力を持つ生きた広告塔です。

2. 大食いと食べ放題が生む集客パワー

ではなぜ「大食い」や「食べ放題」はこれほどまでに集客力を持つのでしょうか。

理由はシンプルで、人はお得感に弱いからです。

大量に食べられる人の姿を見ると「自分も挑戦してみたい」という挑戦心が芽生え、

さらに「元を取ってやろう」という心理が働きます。

【集客パワーの構造】

| 見込み客心理 | 店舗側の仕掛け | 生まれる効果 |

|---|---|---|

| 挑戦心 | 食べ放題プラン、大盛りメニュー | 話題性がアップする |

| お得感 | 時間制限、追加料金 | 回転率をコントロール |

| SNS映え | 巨大メニュー | 自然な宣伝効果 |

このように、大食い企画は人の心理に巧みに寄り添っているのです。

3. ギャル曽根現象のマーケティング価値

多くの大食いタレントが生まれては消える中、

ギャル曽根はなぜ今なおテレビ番組に引っ張りだこなのか。

その理由は単純に“食べる量”ではなく、

彼女の食べ方が視聴者にとって気持ち良いからです。

・咀嚼音が不快でない

・味の感想が具体的で食欲をそそる

・見ている人に「自分も食べたい」と思わせる

こうした要素を兼ね備えるのは簡単ではありません。

つまり彼女自身が“単なるフードファイター”ではなく、

ブランド化されたコンテンツになっているのです。

4. フードファイターとコンテストが生む話題性

テレビ番組では「大食い選手権」や「大盛りチャレンジ」が定期的に放送されています。

これらは視聴者の娯楽に留まらず、参加者がSNSで自ら拡散することで、

店のPRや地域活性化にもつながります。

例えば、地方の飲食店が「巨大ラーメンチャレンジ」を企画し、

優勝者をローカル番組で取り上げれば、それだけで広告費ゼロのPRが成立します。

【コンテストのマーケティング効果】

| コンテンツ | 店舗側の狙い | 観客の反応 |

|---|---|---|

| 大盛りチャレンジ | リピーター獲得 | 友人を誘って再訪 |

| フードファイト大会 | 地域イベント化 | SNS投稿が増える |

| ギャル曽根来店企画 | メディア露出 | 店の話題性が爆発 |

ただし、これが逆効果になることもあるので注意が必要です。

5. 食べ放題ビジネスのメリットとデメリット

ここで改めて「食べ放題業態」の長所と短所を整理してみましょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 利益構造 | 客単価が安定しやすい | 食べ過ぎによる原価高騰 |

| 集客 | 幅広い客層を呼べる | 客層が利益率を下げることも |

| 話題性 | SNSでの拡散力 | 一過性で終わる危険性 |

食べ放題は「お得感」を武器に客数を稼ぐモデルですが、

利益率の維持は常に課題になります。

6. 大食い戦略で差別化した成功事例と失敗事例

次に、大盛り・食べ放題のビジネスモデルを

“差別化”という視点で分析してみましょう。

【成功事例】

- 地域密着型の大盛り店

家族連れが多い地方で“ファミリー向け”の大盛り定食を提供し、

「家族で行くならあの店」と地域に根付いた。 - ギャル曽根コラボ企画

期間限定で“ギャル曽根監修メニュー”を販売。

メディア露出で認知度が爆発的に上がった。

【失敗事例】

- 利益度外視の食べ放題

高級食材を無制限で提供した結果、赤字が膨れ閉店。 - 話題先行型の巨大メニュー

SNSで拡散されたものの、食べ残しが多く衛生面でクレームが増加。

7. 大盛り文化に潜む利益構造の課題

大食い企画や食べ放題は、一定層の集客には強いですが、

客単価のコントロールが難しいのが現実です。

【利益構造の盲点】

| リスク要因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 食材ロス | 廃棄コスト増 | 時間制限や追加料金 |

| 大食いチャレンジャー | 原価割れ | 条件を明確化 |

| 客層の偏り | 常連客の離反 | メニューの多様化 |

「元を取らせない仕組み」を嫌味なく設計することが、

持続可能なビジネスの鍵です。

8. テレビ番組が与える影響力の可能性

テレビ番組や動画配信は今でも大きな集客エンジンです。

特にギャル曽根のような好感度の高いフードファイターが登場すれば、

お店の認知度は一気に広がります。

しかし、放送後の一過性の集客で終わらない仕組みが大切です。

例えば、

- 放送後に来店特典を用意してリピーター化

- チャレンジメニューを季節ごとにリニューアル

- フードファイトイベントを地域活性化に活用

こうした施策がメディア露出の効果を最大化します。

9. 成功のためのターゲット設定と課題

大盛りや食べ放題ビジネスの成否を分けるのは「ターゲット設定」です。

【ターゲット設定のポイント】

| ターゲット層 | 施策 | 課題 |

|---|---|---|

| 学生グループ | 大盛りチャレンジ | 利益率の低下 |

| ファミリー層 | キッズメニュー併設 | 回転率低下 |

| フードファイター層 | SNS・テレビ企画 | 一過性リスク |

どの層を狙うかで、

集客策と利益管理のバランスが大きく変わります。

10. まとめ|食べ放題を超える新たなフードビジネスの提案

大食い文化は一つのエンタメとして根強い需要があります。

ただし、食材コストや利益率の課題を解決しなければ、

お得感だけに頼ったモデルは息切れしてしまいます。

ギャル曽根のような“人の魅力”を取り入れたコラボや、 SNS映えするコンテンツ性を仕込む工夫が成功要因です。

これからは単なる食べ放題ではなく、

「フードファイト体験×地域活性化」「大盛りメニュー×動画配信」など

体験価値を売るフードビジネスこそが差別化の鍵を握るでしょう。

おわりに

大盛り文化の魅力とリスクを理解した上で、

単なる“量”ではなく顧客の心を満たす企画力を磨くこと。

これが、今のフードビジネスに求められる新しい大食い戦略です。

コメント