※この記事は生成AIが書きました。

目次

- メラビアンの法則とは?――誤解と真実

- 「人は見た目が9割」の意味とマーケティングとの関係

- メラビアンの法則がもたらすマーケターへのメリット・デメリット

- マーケティング現場の事例:第一印象の活かし方

- メラビアンの法則活用の課題と落とし穴

- まとめ:『9割』のウラに潜む本質を見抜く力

1. メラビアンの法則とは?――誤解と真実

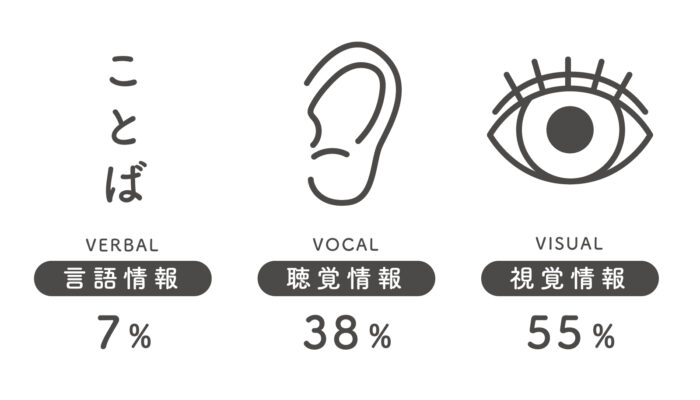

メラビアンの法則は、1971年に心理学者アルバート・メラビアンによって提唱された理論です。「話し手が与える印象は、言語情報(話の内容)が7%、聴覚情報(声のトーンや話し方)が38%、視覚情報(見た目や態度)が55%」で決まる、というものです。

この数値から、「人は見た目が9割」というフレーズが流行しました。しかし、ここには大きな誤解も存在しています。

| 情報の種類 | 影響度 (%) |

|---|---|

| 言語情報 | 7 |

| 聴覚情報 | 38 |

| 視覚情報 | 55 |

メラビアンの法則の本当の意味

この法則は、「話し手の言葉と態度(非言語情報)が矛盾している場合」に限って適用されるものです。たとえば、嬉しいと言いながら、表情や口調が不機嫌そうだった場合、人はどちらを信じるか?というケースで使われます。よって、「コミュニケーションの全てが見た目重視」という解釈は誤りなのです。

2. 「人は見た目が9割」の意味とマーケティングとの関係

「人は見た目が9割」というキーワードは、現代社会および消費者行動に強く影響を与えています。とくに購入判断やブランド印象に関しては、ファーストインプレッション(第一印象)が強力に働きます。

ファーストインプレッションと意思決定

消費者は情報過多の中で数秒のうちに意思決定を迫られています。Webページ、店頭、商品パッケージ、広告ビジュアル――これらの「視覚情報」は、瞬時にブランドイメージを定着させます。どれほど素晴らしい商品でも、見た目が悪いと消費者の関心を失いやすいのです。

マーケティングにおける「見た目」の具体例

| シーン | 視覚情報の重要性例 |

|---|---|

| ECサイトの商品画像 | 高画質、統一感、動画の有無 |

| POPやポスター | レイアウト、色使い、モデルの表情 |

| 店頭ディスプレイ | 陳列方法、照明、店員の服装 |

| SNS広告 | サムネイル画像、短尺動画の冒頭 |

3. メラビアンの法則がもたらすマーケターへのメリット・デメリット

マーケターにとってのメリット

- 短時間で印象を操作できる

非言語情報(視覚/聴覚)を活用すれば、一瞬で強い印象を与えることが可能です。 - ブランドイメージの構築が容易になる

パッケージや広告ビジュアルを戦略的にデザインすることで、ブランド価値をダイレクトに伝えられます。 - 消費者心理の深部にリーチできる

論理的な説明よりも、直感的なアプローチで共感や興味を喚起できます。

メリットの例

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 商品パッケージ | プレミアム感、ヘルシー感などをデザインで直接伝達 |

| 店員の制服 | 高級感・親しみやすさを色やスタイルで表現 |

| ロゴマーク | 消費者に与えたい印象を象徴的に組み込む |

マーケターにとってのデメリット

- 表面的な施策に偏りやすい

視覚的・聴覚的インパクトばかりを追求し、本質的な商品価値やサービス向上が二の次になる危険性があります。 - 過度な期待や誤解を生みやすい

消費者の関心を引きつけるだけで中身が伴わないと、ブランド崩壊を招きかねません。 - 伝えたいメッセージがぼやける場合も

強いビジュアル表現が、かえって商品の本来の魅力や特徴から焦点を逸らしてしまうリスクもあります。

デメリットの例

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 派手な広告 | 内容が薄い、逆に「怪しい」と思われてしまう |

| 過剰なパッケージ | 環境非配慮でネガティブな印象を与えてしまう |

| 統一感のないデザイン | ブランドの一貫性が乏しく、印象が定まらない |

4. マーケティング現場の事例:第一印象の活かし方

事例1:ファッションECサイトのリニューアル

ある大手ファッションECサイトは、商品撮影スタジオのコンサルティングを受け、モデルの表情とポーズを統一した「ジャケ写スタイル」の商品ページに一新しました。その結果、「商品写真を通じて全体のイメージが掴みやすくなった」と多くのユーザーから高評価。さらに売上も前年比で大きく伸びました。

| 変更前 | 変更後 |

|---|---|

| モデルの服装・表情が統一感なし | 統一感のある服装と表情・ポージング |

| 商品ごとに撮影場所や背景がバラバラ | 一定のスタジオセットで背景も統一 |

| ページ全体が雑多な印象 | 高級感と世界観が際立つ。ファッション誌のような統一感 |

事例2:飲料メーカーのパッケージ刷新

ある飲料メーカーは、従来のパッケージから一気にデザインを一新しました。ターゲット層である20代女性の嗜好を徹底リサーチし、「SNS映え」を強く意識したビジュアルへ。結果、SNS上での自発的な投稿が増加し、トライアル購入が大幅増となりました。

| 以前の課題 | 改善施策 | 結果 |

|---|---|---|

| パッケージに鮮度やトレンド感がない | トレンド色・イラストを大胆採用 | SNSで口コミ拡散、売上増加 |

| 競合商品との差別化が難しい | 独自のカラースキーム設計 | 店頭でも目立ち競争力UP |

5. メラビアンの法則活用の課題と落とし穴

主な課題

- 情報過多による接触疲れ

あらゆる企業が「第一印象」に注力すると、市場全体がビジュアル過飽和状態に陥ります。結果、消費者は感情を閉ざし、広告やデザインへの理解度や興味が薄れる現象が起こります。 - 本質的価値の軽視

「見た目が9割」という言葉にとらわれ、本来の商品・サービスの価値向上がなおざりにされがちです。中身と外見のギャップが広がると、リピート率や長期的なファンの獲得が困難になります。 - 多様なターゲットへの配慮不足

ターゲットによって「良いデザイン」「好印象の所作」は異なります。一律のビジュアル戦略では、特定の層にしか響かないリスクも高まります。

| 課題 | 秒応策例 |

|---|---|

| 情報過多 | ターゲット層別に最適な「接触頻度」や表現の最適化 |

| 価値の軽視 | 外見だけでなく「中身の質」や説明の強化 |

| 多様性への配慮不足 | ペルソナを詳細設定しマルチパターン展開 |

落とし穴に陥らないためのポイント

- 非言語メッセージが言語メッセージと矛盾しないこと

- インパクトと共感のバランスを考え、押し付けない工夫

- ターゲットインサイト(深層心理)へのリサーチ強化

6. まとめ:『9割』のウラに潜む本質を見抜く力

メラビアンの法則と「人は見た目が9割」というキーワードは、マーケティングにおけるコミュニケーション戦略の重要なヒントを与えてくれます。しかし、真実は見た目だけに頼るのではなく、「非言語(見た目・声・態度)と論理(言葉)が一貫している」こと、そして中身・本質と外見が両立してはじめて信頼を獲得できるということです。

【まとめの表】

| マーケターが意識すべきこと | 詳細 |

|---|---|

| 非言語情報の活用 | 第一印象を高めるためのビジュアル・声・態度 |

| 言語情報との一貫性 | 伝えたいこととビジュアル・表現の整合性 |

| 本質的価値の追及 | 中身の品質やブランド体験の向上 |

| ターゲットインサイトに則った施策 | 詳細なペルソナ設計とカスタマイズ |

マーケターとして「見た目の9割」だけを信じるのではなく、「9割」の本当の意味を理解したうえで、見た目と中身、そして一貫性にこだわった戦略で顧客との強いつながりを構築しましょう。それこそが『記憶に残るブランド』の絶対条件です。

コメント