※この記事は生成AIが書きました。

目次

- はじめに:変わりゆく食卓と味噌汁の存在意義

- 味噌汁市場の現状:物価高騰と消費者の変化

- 徹底!味噌汁の競合分析:インスタント味噌汁からフリーズドライ、高級料亭の味まで

- 味噌汁のターゲット戦略:誰に、どんな価値を届けるか?

- 4.1. ターゲット顧客のペルソナ設定

- 4.2. ターゲット顧客のニーズ分析

- 味噌汁のメリット再発見:健康、手軽さ、そして心の充足

- 5.1. 健康面でのメリット:大豆、わかめ、具材の栄養価

- 5.2. 手軽さの追求:時短調理と簡便性

- 5.3. 心の充足:原風景としての味噌汁

- 課題を乗り越える!味噌汁マーケティング戦略

- 6.1. 物価高対策:国産大豆、わかめの安定供給と代替案

- 6.2. 若年層へのアプローチ:新しい味噌汁の提案

- 6.3. 健康志向への対応:減塩、無添加、機能性味噌汁

- 6.4. 多様化する食シーンへの対応:朝食、ランチ、夜食

- 味噌汁の新たな可能性:だし、具材、ソイソースの革新

- 7.1. だしの多様化:地域色豊かなだし、健康志向だし

- 7.2. 具材のバリエーション:旬の野菜、肉、魚介

- 7.3. ソイソースの活用:新しい味覚体験の創出

- まとめ:新時代の味噌汁マーケティング、成功への道

1. はじめに:変わりゆく食卓と味噌汁の存在意義

食生活は時代とともに変化し、多様化の一途を辿っています。核家族化、単身世帯の増加、そして女性の社会進出など、ライフスタイルの変化は食卓の風景も大きく変えました。コンビニエンスストアやスーパーマーケットには、手軽に食べられる加工食品や惣菜が溢れ、外食産業も多様なニーズに応える形で発展を続けています。

しかし、このような変化の中でも、日本の食卓に欠かせない存在として、味噌汁は長きにわたり愛され続けてきました。「おふくろの味」として、家庭の温もりや安心感を与えてくれる味噌汁は、日本人のDNAに深く刻み込まれていると言えるでしょう。

本稿では、現代の食卓における味噌汁の存在意義を再認識し、物価高騰という課題を乗り越え、新たな需要を創造するためのマーケティング戦略について考察します。

2. 味噌汁市場の現状:物価高騰と消費者の変化

近年、原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇などにより、食品業界全体で値上げが相次いでいます。味噌汁の主要な原材料である大豆やわかめ、油揚げなども例外ではありません。

| 原材料 | 価格変動要因 | 消費者への影響 |

|---|---|---|

| 大豆 | 国際的な需給バランス、異常気象、輸送コスト | 味噌、豆腐、油揚げなど大豆製品の値上げ、味噌汁の価格上昇 |

| わかめ | 漁獲量の変動、養殖コストの上昇 | 乾燥わかめ、カットわかめなどの価格上昇、味噌汁の価格上昇 |

| 油揚げ | 大豆価格の高騰、製造コストの上昇 | 油揚げ、厚揚げなどの価格上昇、味噌汁の具材としての価格上昇 |

| だし | かつお節、昆布などの価格上昇、エネルギーコスト | だしパック、顆粒だしなどの価格上昇、味噌汁全体の価格上昇 |

このような状況下で、消費者はより価格に敏感になり、節約志向を強めています。外食を控えたり、惣菜を購入する回数を減らしたりするだけでなく、自炊の頻度を増やし、食費を抑えようとする動きも活発化しています。

一方で、健康志向や簡便性へのニーズは依然として高く、手軽に栄養を摂取できる食品や、調理時間の短縮に繋がる商品への需要は根強いものがあります。

3. 徹底!味噌汁の競合分析:インスタント味噌汁からフリーズドライ、高級料亭の味まで

味噌汁市場には、様々な形態の商品が存在し、多様なニーズに対応しています。代表的な競合商品を以下の表にまとめました。

| 商品カテゴリー | 特徴 | メリット | デメリット | 主なターゲット |

|---|---|---|---|---|

| インスタント味噌汁 | お湯を注ぐだけで手軽に飲める、価格が安い | 簡便性、価格、保存性 | 味のバリエーションが少ない、添加物が気になる | 単身世帯、忙しいビジネスパーソン、一人暮らしの学生 |

| フリーズドライ味噌汁 | 熱湯を注ぐだけで本格的な味が楽しめる、具材の食感が良い | 味、食感、簡便性、保存性 | 価格がやや高い、インスタント味噌汁に比べて割高 | 品質にこだわる消費者、健康志向の消費者、ギフト需要 |

| 生味噌汁 | 生味噌と具材がセットになっている、本格的な味が楽しめる | 味、手作り感 | 調理に手間がかかる、賞味期限が短い | 時間に余裕のある主婦、料理好きの消費者 |

| 料亭の味噌汁 | 高級食材を使用している、こだわりのだしを使用している | 味、品質、高級感、ギフト需要 | 価格が非常に高い、日常的に飲むには不向き | 富裕層、特別な日の食事、贈答用 |

| カップ味噌汁 | 電子レンジで温めるだけで手軽に飲める、職場や外出先でも手軽に飲める | 簡便性、携帯性 | プラスチック容器の廃棄問題、添加物が気になる | オフィスワーカー、学生、外出先で手軽に食事を済ませたい人 |

上記以外にも、地方の特産品を使用した味噌汁や、健康志向に対応した減塩味噌汁、無添加味噌汁など、様々なバリエーションが存在します。それぞれの商品の強みと弱みを理解し、自社の商品がどのような価値を提供できるのかを明確にすることが重要です。

4. 味噌汁のターゲット戦略:誰に、どんな価値を届けるか?

味噌汁のターゲットを明確にすることで、より効果的なマーケティング戦略を立案することができます。

4.1. ターゲット顧客のペルソナ設定

| ペルソナ | Aさん(20代女性・一人暮らし) | Bさん(40代男性・既婚) | Cさん(60代女性・主婦) |

|---|---|---|---|

| 属性 | 会社員、都内在住、趣味はヨガ、SNSをよく利用 | 会社員、郊外在住、共働き、子供あり | 主婦、子供は独立、健康志向 |

| ライフスタイル | 仕事が忙しく、自炊は週に数回程度。コンビニや外食が多い。健康には気を使っているが、時間がない。 | 仕事と育児に追われる毎日。夕食は家族で囲むことが多い。健康にも気を使っているが、手間のかかる料理は避けたい。 | 時間に余裕があり、健康に気を遣った食事を作ることが日課。伝統的な食文化に関心が高い。 |

| 味噌汁に対するニーズ | 手軽に栄養を補給できる、健康的なイメージ、インスタ映えする、おしゃれなパッケージ | 手軽に作れる、家族が喜ぶ、栄養バランスが良い、子供にも安心して食べさせられる | 健康に良い、無添加、素材の味を活かした、懐かしい味 |

| 重視するポイント | 簡便性、健康、デザイン | 簡便性、栄養、家族の好み | 健康、無添加、素材の味 |

| 購入チャネル | コンビニエンスストア、スーパーマーケット、オンラインストア | スーパーマーケット、ドラッグストア、オンラインストア | スーパーマーケット、デパート、産直市場 |

4.2. ターゲット顧客のニーズ分析

上記のペルソナを参考に、ターゲット顧客のニーズを分析することで、より具体的な商品開発やマーケティング戦略に繋げることができます。

| ターゲット | ニーズ | 対応策 |

|---|---|---|

| Aさん | 手軽に栄養を補給したい、健康的なイメージの商品が欲しい、おしゃれなパッケージが良い | フリーズドライ味噌汁、カップ味噌汁、スムージーのような味噌汁、おしゃれなパッケージデザイン |

| Bさん | 手軽に作れて、家族が喜ぶ味噌汁が欲しい、栄養バランスが良いものが良い、子供にも安心して食べさせられるものが良い | 簡単調理の味噌汁キット、具沢山の味噌汁、減塩味噌汁、無添加味噌汁 |

| Cさん | 健康に良い味噌汁が欲しい、無添加の商品が良い、素材の味を活かしたものが良い、懐かしい味が好き | 無添加味噌、国産大豆を使用した味噌汁、旬の野菜を使った味噌汁、昔ながらの製法で作られた味噌汁 |

5. 味噌汁のメリット再発見:健康、手軽さ、そして心の充足

改めて、味噌汁のメリットを再認識することで、消費者にその価値を効果的に伝えることができます。

5.1. 健康面でのメリット:大豆、わかめ、具材の栄養価

味噌汁の主な原材料である大豆、わかめ、そして様々な具材には、豊富な栄養素が含まれています。

| 原材料 | 主な栄養素 | 効果 |

|---|---|---|

| 大豆 | たんぱく質、イソフラボン、食物繊維、レシチン | 筋肉や血液を作る、更年期症状の緩和、便秘解消、コレステロール低下 |

| わかめ | 食物繊維、ミネラル(カルシウム、ヨウ素、マグネシウム) | 便秘解消、骨粗鬆症予防、甲状腺機能の維持、高血圧予防 |

| 油揚げ | たんぱく質、脂質 | 筋肉や血液を作る、エネルギー源 |

| 野菜類 | ビタミン、ミネラル、食物繊維 | 免疫力向上、生活習慣病予防、便秘解消 |

| きのこ類 | 食物繊維、ビタミンD | 便秘解消、免疫力向上、骨の強化 |

5.2. 手軽さの追求:時短調理と簡便性

味噌汁は、インスタント味噌汁やフリーズドライ味噌汁など、手軽に調理できる商品が多数存在します。忙しい現代人にとって、時短調理は大きなメリットとなります。

5.3. 心の充足:原風景としての味噌汁

味噌汁は、日本人にとって「おふくろの味」として、幼い頃から慣れ親しんだ味です。温かい味噌汁を飲むことで、心が安らぎ、満たされるという人も少なくありません。

6. 課題を乗り越える!味噌汁マーケティング戦略

6.1. 物価高対策:国産大豆、わかめの安定供給と代替案

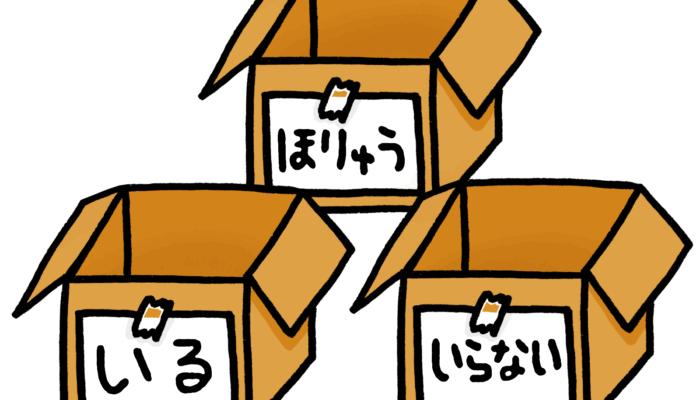

物価高騰への対策として、国産大豆やわかめの安定供給を図ることは重要です。また、価格が高騰している原材料の代替案を検討することも有効です。

- 国産大豆の利用: 国産大豆の生産量を増やすための支援策を講じる。

- 代替具材の活用: 価格の安定している野菜や海藻を具材として活用する。

- 地産地消の推進: 地域で採れる食材を使った味噌汁を開発する。

6.2. 若年層へのアプローチ:新しい味噌汁の提案

若年層は、伝統的な味噌汁に馴染みが薄い傾向があります。そのため、新しい味噌汁の提案を通じて、若年層へのアプローチを強化する必要があります。

- スムージーのような味噌汁: フルーツや野菜を混ぜた、新しい味噌汁を開発する。

- インスタ映えする味噌汁: カラフルな具材を使った、見た目も楽しめる味噌汁を開発する。

- SNSを活用した情報発信: 味噌汁の魅力やレシピをSNSで発信する。

6.3. 健康志向への対応:減塩、無添加、機能性味噌汁

健康志向の高まりに対応するため、減塩味噌汁、無添加味噌汁、機能性味噌汁などを開発することも有効です。

- 減塩味噌汁: 塩分を控えた味噌汁を開発する。

- 無添加味噌汁: 化学調味料や保存料を使用しない味噌汁を開発する。

- 機能性味噌汁: 特定の栄養素を強化した味噌汁を開発する(例:食物繊維を強化した味噌汁、カルシウムを強化した味噌汁)。

6.4. 多様化する食シーンへの対応:朝食、ランチ、夜食

味噌汁は、朝食だけでなく、ランチや夜食としても需要があります。多様化する食シーンに対応するため、それぞれのシーンに合わせた味噌汁を提案する必要があります。

- 朝食向け味噌汁: 手軽に作れる、栄養満点の味噌汁を開発する。

- ランチ向け味噌汁: 職場でも手軽に食べられる、カップ味噌汁やフリーズドライ味噌汁を開発する。

- 夜食向け味噌汁: 身体を温める、リラックス効果のある味噌汁を開発する。

7. 味噌汁の新たな可能性:だし、具材、ソイソースの革新

7.1. だしの多様化:地域色豊かなだし、健康志向だし

伝統的なかつおだしや昆布だしだけでなく、地域色豊かなだしや健康志向だしを開発することで、味噌汁の新たな可能性を広げることができます。

- 地域色豊かなだし: 瀬戸内海産のいりこだし、九州産のあごだしなど、地域特有の素材を使っただしを開発する。

- 健康志向だし: 鶏ガラだし、野菜だしなど、動物性脂肪を抑えただしを開発する。

7.2. 具材のバリエーション:旬の野菜、肉、魚介

旬の野菜や肉、魚介など、様々な具材を組み合わせることで、味噌汁のバリエーションを増やすことができます。

- 旬の野菜を使った味噌汁: 季節ごとに旬の野菜を使った味噌汁を提案する。

- 肉や魚介を使った味噌汁: 豚汁、鮭の味噌汁など、肉や魚介を使った味噌汁を提案する。

7.3. ソイソースの活用:新しい味覚体験の創出

ソイソース(醤油)は、味噌汁の味を深める調味料として活用することができます。

- ソイソースの種類: 濃口醤油、薄口醤油、再仕込み醤油など、様々な種類のソイソースを使い分けることで、味噌汁の味に深みと奥行きを与えることができます。

- ソイソースの使い方: 仕上げに少量加える、隠し味として使うなど、ソイソースの使い方によって、味噌汁の風味を変化させることができます。

8. まとめ:新時代の味噌汁マーケティング、成功への道

本稿では、物価高騰という課題を乗り越え、新たな需要を創造するための味噌汁マーケティング戦略について考察しました。ターゲット顧客のニーズを的確に捉え、健康、手軽さ、心の充足といった味噌汁のメリットを効果的に伝え、だし、具材、ソイソースといった要素を革新することで、味噌汁は新時代の食卓に欠かせない存在として、その地位を確立することができるでしょう。

変化の激しい現代において、味噌汁は単なる食品ではなく、日本人の心と身体を支える、かけがえのない存在として、その価値を再認識されることが期待されます。

コメント